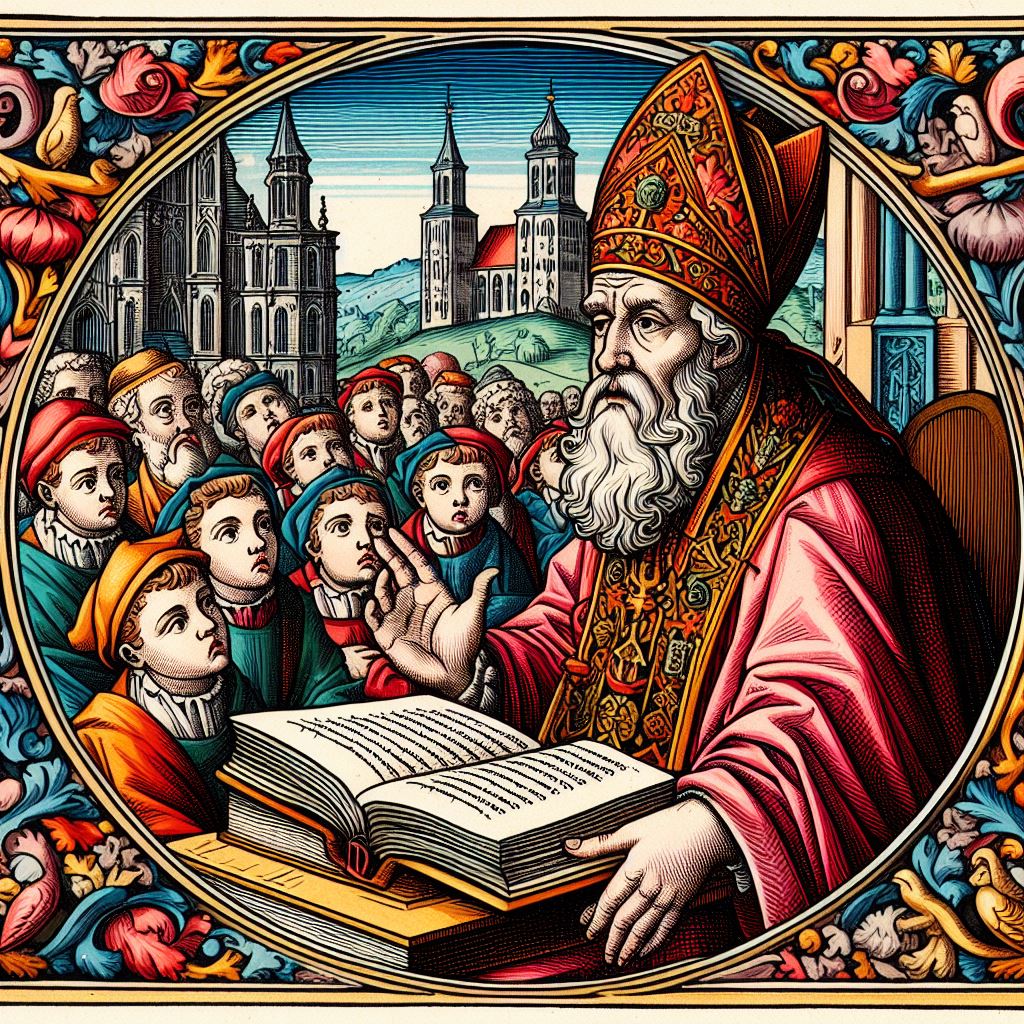

Per secoli in Occidente sono stati in pochissimi i fedeli abituati a leggere la Sacra Scrittura: non solo perché pochi sapevano leggere, non solo perché era scritta in latino (nella versione Vulgata di San Gerolamo), ma perché la Chiesa si adoperava attivamente per filtrare l’accesso generalizzato a quei testi dalla cui interpretazione ricavava il suo potere.

L’idea della Chiesa era chiara: se il popolo avesse messo becco nel discorso teologico, il cristianesimo sarebbe divenuto incontrollabile, e di conseguenza sarebbe stato impossibile imporgli una gerarchia. È un’opinione, almeno in parte, corretta: anche se declinata probabilmente in chiave autoritaria, essa premuniva dalla diffusione di idee balzane basate sulla cattiva interpretazione del dato biblico.

Dopo la riforma protestante le cose sono notevolmente cambiate, e nell’ultimo secolo anche la Chiesa romana ha iniziato a suggerire ai fedeli un approccio più diretto con «la Parola». Il punto è che questa «Parola» non è verbum Domini nel senso che l’abbia scritta Dio, ma solo nel senso che rappresenta le scoperte spirituali di uomini realizzati, i quali avevano ricevuto la grazia di avvicinare Dio ed essere toccati dalla sua perfezione. La Chiesa nel corso dei secoli ha filtrato, da un mare enorme di documenti, i testi che rappresentavano la dottrina considerata unanimemente ortodossa, e in alcuni casi più pratica, perché fossero di guida ai fedeli.

La «parola di Dio», dunque, è parola dell’uomo che parla di Dio, con i limiti, la mentalità e le idiosincrasie dell’uomo, non di Dio. La nostra Chiesa, per questa ragione, ritiene di interpretare meglio il senso tradizionale della Scrittura, come espresso da San Gerolamo e da tutta la Tradizione medievale, spogliandolo dalle concrezioni protestanti ed affermando che sì, la Bibbia va interpretata da persone competenti e no, i singoli non possono farlo da soli: è la Chiesa l’unica vera interprete, in quanto depositaria dello Spirito di Dio.